言うまでもないですが、目の部分は丁寧にマスキングし、白目をしっかり残しましょう。

また、肌色は塗りすぎに注意です。濃くなると日焼け直後みたいな痛々しい色になります。

出来るだけ白い色の蛍光灯の下で塗装しましょう。

白熱球の下、電球色の蛍光灯の下での塗装は厳禁です。

また、ある程度のところで、色々な明るさの下に持っていき(これこそ白熱球とかの下にも)どんな環境でもイメージにあった色が出ているかを確認して、冷静に作業を進めていきましょう。

肌の色は玩具から『人間らしさ』へと変わる場所でもあるので、特に気を遣ってください。

今回は意外と肌の露出が少なく、あとは掌パーツだけですね。

胴体は、ブレザーが黒のため、ネクタイの赤い色も隠蔽できます。そのため、シャツの部分のみマスキングして、あとは重ね塗りで隠蔽します。

これは隠蔽力の強い黒やメタリック塗装の強みですね。

こういった手順を考えていけば煩わしいマスキングの手間も最小限に抑えることが出来ます。

同様に髪も塗装します。

色が淡いので肌色同様、シャドーから吹いて、後から全体を塗装します。これはガンプラやフイギュア、その他スケールモデルでもほとんど変わらない方法ですね。

写真ではクールホワイトでハイライトを入れています。

今回は特にデッサンも無いので、エアブラシのみで側頭部から後頭部にかけて一週しています。

さらに、部分的にエアブラシでハイライトを入れています。

エアブラシのみの軟らかいハイライト表現は、割とエロゲに多い見たいです。

(ツイッターの絵師様ソース)

絵師様の描き方などによっては、ここもマスキングで再現する必要が出てきたり、筆塗りオンリーという難しい場合もあります。

適材適所で使うテクニックを判断しましょう。

フィギュアではやはり一番見る者の目に付き、更に細かさが要求される部分でもあるので、この目の塗装でフィギュアの世界に入ることに尻込みしている方はかなり多いのではないでしょうか?

たしかに集中力は使いますが、マスキングや肌色の塗装なんかに比べるとまだ楽しく作業できる部分ではあります。

まずは、先ほど肌色を塗装した顔から白目のマスキングを剥がします。

「地底人だ~!!」(ウルトラマン22話より)

冗談はさておき・・・。

次に、ソックスの時と同様、反転して肌の部分のみを丁寧にマスキングします。

1/8はギリギリ微妙なスケールなのですが、コレより大きいスケールで製作する場合や、同スケールでも更なる完成度を求める場合は、眼球の上半分に極薄のライトグレーで上まぶたの影をエアブラシで入れましょう。

コレで、目をガッチリ見開いたような安い人形特有の怖い表情が緩和されます。

ちなみに、今回もほとんど写真に写らない程度ですが、シャドーは入れています。

実際、筆とエアブラシはそれぞれに熟練度を要求されますが、そこはいきなりフィギュアを塗らず、コピー用紙などで練習を重ねましょう。

また「弘法筆を選ばす」という言葉は個人的に大嘘だと思っているので、ここは道具もケチらないで、使い捨て覚悟で新品を使いましょう。

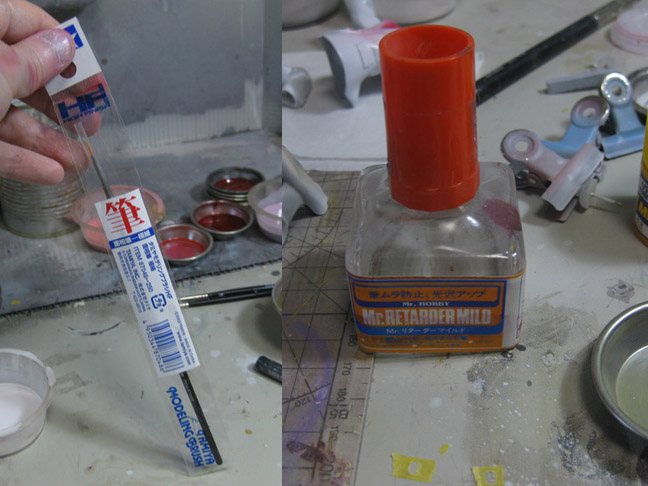

まずは極細面相筆です。250円ほどですが、フィギュアを作ろうと思うと、一作品に1~2本は使い捨てにします。

目の塗装では必ず新品を使いましょう。

物によっては2000円とかする面相筆もあります。

こだわる方は使っても良いでしょうが、飛行機のコックピットとかを塗り分けできるレベルの代物です。1/8フィギュアなら250円で十分かと・・・。

また、塗料は瓶からそのまま塗らず、ある程度希釈しますが、シンナーだと延びが悪く、乾燥も早すぎます。筆塗りには向きません。

そのためシンナーでは薄めず、『リターダーマイルド』を使います。本来は乾燥を遅延させつや消しをツヤ有りにする薬剤です。

デメリットとしては、ラッカー塗料しか薄められず、それしか使えなくなる点ですね。

転じてミスの修正の際は困難を極めます。

ですが筆ムラにお困りの方は、シンナーの代わりにコレを一滴垂らすだけで、筆塗りに革命が起きますよw

豪快にはみ出したりしない限りはある程度のズレなどは筆で輪郭を書く事で修正していきます。

あまり気にしない。

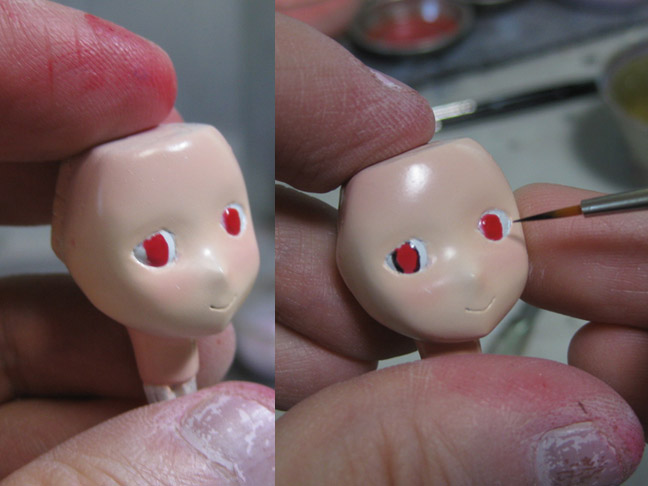

とりあえず黒目のベースカラーを筆でジャブジャブ塗りすぎると、意外と筆ムラが目立つのでここはエアブラシで。

乾燥したらリターダーを含ませた黒塗料で、黒目の輪郭を描きます。この段階で黒目の形を補正しつつ、眼球が向いている方向を確定させます。

塗るというよりは描くという表現が本当に正しいです。

右目は、白目に黒がはみ出しています。

こういった事態を避けたい場合は、まつげはエナメル塗料での塗装をお奨めします。

エナメルシンナーでふき取ると、アクリルの下地は浸食しないという特性を利用し、まつげだけふき取ることが出来ます。

今回はリターダーを使用したいがために、その方法は使えません。ではどうするか・・・?

ある程度はみ出た部分を慎重にナイフで削り落とします。傷を付けすぎたりしないよう注意。

黒ずみがある程度残ってもかまいません。

あとは上から先ほどのライトグレーを面相筆のリタッチで修正しています。下地のカラーが若干溶けて混ざり合うので、ほとんど気にならなくなりました。

また、同様の方法ですが、黒目の瞳孔もダークレッドを筆で描き込んでいます。

その際、リターダーを一滴ほど多くして、下地を少し溶かしつつ、ボカシ塗装をする『ブレンディング』という方法を行います。

(写真ではあまりボカシが効いていませんが、下地の色とあいまって違和感はほとんどないです。)

AFV(戦車)などの模型を作る方なら一般的な方法ですね。

ここまで来てミスっても辛いので、エナメル塗料でハイライトを入れます。

希釈にはエナメルシンナーを使います。

筆を引っ張るわけでもないので、リターダーも必要ないです。

また、90年代アニメと違い、2000年以降のアニメはハイライトを小さく描く傾向があります。

なので、筆先でかるく触る程度で十分です。

眉毛をつけると表情が一変します。

今回は眉毛の浮き彫りもガイドも無いので、ここはエナメル塗料で描きます。

リターダーが使えないとこんなにボロボロに・・・。

しかしエナメルはふき取って塗り直しが出来ます。(何度も・・・という訳にはいきませんが。)

ですが、眉毛だけで表情はまるで違った物になるので、ここはリテイクが出来るよう、エナメル塗料を使いましょう。

流れるほどエナメルシンナーで薄めたエナメル塗料を流し込みます。

完全に乾燥したら、ジッポーオイルをしみこませた綿棒でふき取ります。

前回同様に、本来ジッポーオイルは塗装に使う物ではないので、銘柄によっては塗装を痛める可能性もあります。

必ず不要部分の塗装面など、目立たないところで試すなどしてから、自己責任でご使用下さい。

しかし、良いモノを使えばエナメルシンナーでふき取るよりもかなり綺麗に仕上がるとも思います。

キャラによっては頬紅をエアブラシで入れます。

エアブラシで入れる場合は、白目をマスキングしてる段階に入れると良いでしょう。

アニメ系はエアブラシでピンクを乗せます。

リアル系はピンクなどのパステルを茶こしで削って粉にした物をアクリルシンナーで溶いて、綿棒で乗せていきます。

こうすることで、肌のリアルな質感が出ます。

ですが必ず、いきなりフィギュア本体で実践しないよう、コピー用紙、プラ板などで練習しましょう。

今回はエアブラシを使用しました。